Citylogistik 2.0 ?

Herausforderung und Notwendigkeit für die Zukunft oder die Frage der Sinnhaftigkeit?

Ein zentraler Aspekt der Handels- und

KEP-Logistik ist die Belieferung von Innenstädten. Insbesondere in

Ballungsräumen ist die zuverlässige Versorgung der Bewohner eine immer größere

Herausforderung. Die Logistiker hierfür haben das Konsumentenverhalten ebenso

zu berücksichtigen wie Restriktionen für den Verkehr wie temporäre Fahrverbote

und Umweltzonen. Schon in den 90er

Jahren gab es erste Versuche und Unternehmungen mit neuen Konzepten zur

Bündelung des städtischen Wirtschaftsverkehrs, die sogenannte „City-Logistik“,

diesen Herausforderungen

entgegenzutreten. In diesem Zeitraum gab es auch eine kurze, öffentlich geförderte Blüte der

City-Logistik, um wenig später klanglos in der Versenkung zu verschwinden. Stadtteilreine

Zustelltouren bedingen die vorlaufende Konsolidierung aller Sendungen in einem

Terminal. Können solche Cityterminals von den Netzbetreibern in ihren

Hauptläufen nicht direkt angefahren werden, sind dafür zusätzliche Transporte

und ein weiterer Umschlag erforderlich. Das erzeugt zusätzliche Kosten. Die

Konzepte der 90er Jahre sind primär an der kritischen Masse gescheitert, die

nötig ist, um solche Mehrkosten durch Effizienzgewinne auf der letzten Meile

wieder hereinzuholen.

Jetzt haben sich

wesentliche Rahmenbedingungen geändert bzw. verschärft: In Zukunft werden 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben

und potenzieren somit alle damit

zusammenhängende Mobilitäts- und Umweltprobleme, E-Commerce mit den

ganzen logistischen Herausforderungen ist auf dem Vormarsch. Ziel ist es daher,

neue, umweltfreundliche und effektive Konzepte zur Versorgung der Ballungsräume

zu entwickeln. Die Citylogistik erlebt somit heutzutage eine Renaissance.

Es gibt aber auch Stimmen und Meinungen,

die eine neue Initiative in Richtung Citylogistik 2.0 kritisch sehen oder gar

ablehnen. Die Argumentation ist, dass der städtische Wirtschaftsverkehr nicht

zwangsläufig daran schuld ist, dass Staus in Innenstädten in den vergangenen

Jahren zugenommen haben. Der innerstädtische Wirtschaftsverkehr hat sich seit

den 90er Jahren sehr effizient verbessert. So haben die großen Handelsorganisationen

außerhalb der Innenstädte Verteilzentren errichtet. Mit nur wenigen Stopps

versorgen sie mit oft kleinen Nutzfahrzeugen die Filialen. Signifikante

Verbesserungen werden durch gemeinsame Lager konkurrierender Logistiker nicht

gesehen. Vielmehr würde die Abstimmung zwischen den Unternehmen die Prozesse

deutlich komplizierter machen. Auch im Bereich der KEP-Dienstleiter werden

keine großen Effizienzgewinne gesehen, da die meisten Touren hier schon

weitgehend optimiert sind.

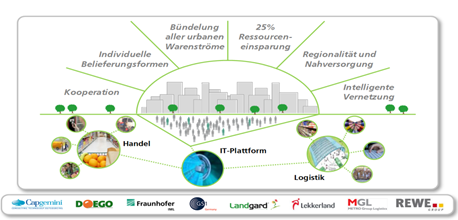

Letztendlich geht es darum, durch

Bündelung, Zusammenlegung und Kooperationen, die Sendungen pro Stopp sowie die

Stopps pro Tour insgesamt zu maximieren. Andererseits verfügen die großen

Handelsketten und Logistiker bereits über ihre eigenen optimierten

Logistiksysteme. Warum sollten sie jetzt also kooperieren? Mehr oder weniger

funktioniert momentan noch alles.

Dennoch haben die Akteure am Markt die

Intention, auf neue Entwicklungen eingestellt zu sein und hierfür auch Konzepte

bereits mitentwickelt zu haben. Die Frage nach dem „Carbon Footprint“ wird

inzwischen auch von den Kunden der Transportunternehmen und Warenverteilzentren

gestellt und wird zunehmend eine Wettbewerbskomponente: nicht nur die

betriebswirtschaftliche, sondern die gesamtwirtschaftliche Optimierung spielt

zunehmend eine Rolle. Citylogistik wird in dieser Hinsicht als ein wichtiges

Zukunftsthema angesehen, das es jetzt bereits anzupacken gilt, und dies beim

Handel, Logistikern und auch bei den Behörden. Denn Themen wie Emissionen oder

Lärm stehen weit oben auf der Agenda, nicht nur bei der EU in Brüssel

Das neue City-Logistik-Konzept in den

Niederlanden, „binnenstadservice.nl“, ist ein Beispiel dafür, wie solche

Konzepte erfolgreich umgesetzt werden können. Dabei ist das Grundmuster von

„binnenstadservice.nl“ nicht neu: Von einem Zentrallager aus erfolgt die

Belieferung des Einzelhandels in der Innenstadt. Für die Lieferanten ist damit

dieser Knotenpunkt die alleinige Lieferadresse. Auf diese Weise wird eine

deutliche Verringerung der LKW-Fahrten in die Innenstadt erreicht.

Quelle: http://www.binnenstadservice.nl/

Eher

wissenschaftlich basiert ist das Projekt „Urban Retail

Logistics“ des Effizienzclusters Logistik Ruhr. Hier wird zum

Beispiel einen händlerübergreifenden Ansatz zur Entwicklung

von Kooperationen verfolgt und erforscht.

Quelle: http://www.urbanretaillogistics.de

In dem aktuell von TCI bearbeiteten Projekt

“Erstellung eines Regionalen Logistikkonzeptes Köln“ spielen solche

Überlegungen natürlich auch eine wichtige Rolle. Es sind aussagekräftige

Performance-Indikatoren entwickelt worden, die mithelfen, Lieferkonzepte in

Städten und Ballungsräumen zu verbessern.

Ein wichtiger Erfolgsfaktor wird sein, dass

alle Konzepte auf betriebswirtschaftlicher Ebene bei den Akteuren eine

überzeugendere Kosten-Nutzen-Bilanz aufweisen müssen, dies sich aber auch

gesamtwirtschaftlich rechnet. Vor allem, wenn man im Gegensatz zu den

Pilotprojekten der 90er Jahre externe Effekte wie geringere Schadstoffemissionen

und verbesserte Mobilität in die Kalkulation einbezieht und sich auf hinreichend

große Städte konzentriert, ist dies auf jeden Fall realistisch sein.

|